|

|

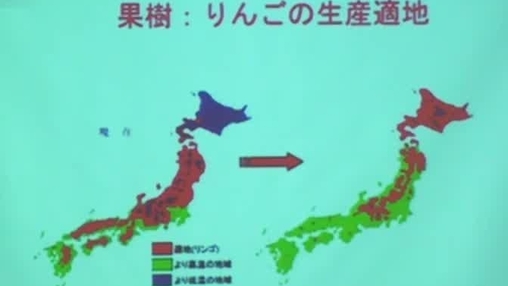

昨年9月に発足した新政権は2020年までに90年比で温室効果ガスを25%削減することを公約するなど、非常に積極的。国内的には高い削減目標の実現可能性に対する疑念、国際的にはポスト京都の枠組みづくりにつき先進国と途上国の対立が続き、目標実現には様々な努力が必要。市民としては政府の 政策対応や国際的な動きにのみ注目するだけではなく、生活のあり方を見直す観点から、温暖化防止に何をなしうるかを考えなければならない。

|

教員:

石井 寛(北海道大学名誉教授) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 総合博物館, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

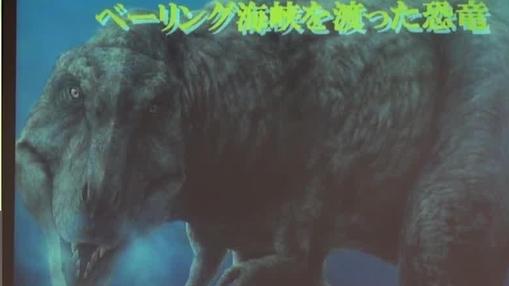

白亜紀のベーリング海峡には、しばしば北米とアジアとつなぐ陸橋が出現し、北米とアジアの間を恐竜が行き来したと考えられている。北米大陸の最西端に位置しているアラスカは、北米―アジア間の恐竜の関係を研究する上で、非常に重要なフィールドである。また、極域という特殊な環境のため、そこに生きていた恐竜の生態にも注目が集まっている。本セミナーでは、極域に位置するアラスカ州を中心に、恐竜の移動と生態について紹介する。

|

教員:

石田 祐也(北海道大学理学研究院) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

-将来構想を考える-

|

今回の土曜市民セミナーは、北海道立開拓記念館・札幌市博物館活動センター・北大総合博物館の3館の共催によるフォーラムの「第1回合同セミナー」となります。

「北海道の博物館の未来-将来構想を考える-」というシリーズセミナーを展開していきます。

1回目は「博物館におけるスクールサービスについて」をテーマに、複数の講演者を交え、北海道の博物館の在るべき未来構想について語っていただきます。

|

教員:

松枝 大治(北海道大学総合博物館)、吉崎 元章(札幌芸術の森美術館)、大原 昌宏(北海道大学総合博物館) 、田山 修三(札幌市文化財保護指導員)、横藤 雅人(北海道生活科・総合的な学習教育連盟) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

法医学は「法律上の問題となる医学的事項を考究し、これに解決を与える医学」と定義されています。一般的には、マスコミで取上げられるような刑事事件の被害者の死因などを調べる仕事をしているものと捉えられていると思いますが、法医学は一般市民の日常生活の意外と近いところにあります。このような法医学について紹介します。

また、本博物館に所蔵されている網走市モヨロ貝塚遺跡から出土したオホーツク人骨を検査したことがあります。ここで法医学を使ってどのようなことが分かったかを紹介します。

|

教員:

寺沢 浩一(北海道大学医学研究科) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 医学/保健学, 医学部, 土曜市民セミナー, 法学部, 法律/政治, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

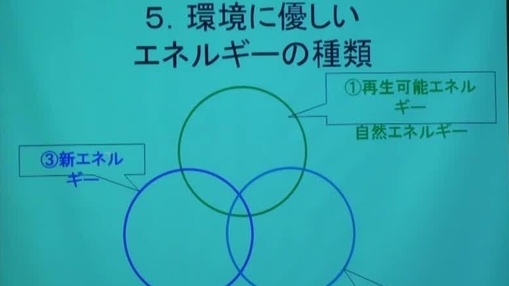

今日ほとんどの人が化石エネルギ-の燃焼に伴う炭酸ガス排出によって地球温暖化が深刻化することに強い危惧を持っています。地球温暖化のシナリオが、地球環境の数学モデルとして妥当性あるのかどうかは、必ずしも研究者間では一致してはいません。しかしこのままエネルギー消費が指数関数的に継続増大すれば、間違いなく温暖化が到来することは異論のないところです。

このセミナーでは市民レベルで設置した風力発電システムの経験談などを紹介し、太陽エネルギーを中心とする再生可能なエネルギ-利用の種類とその有効性或いは実効性を探ってみます。同時に私達の生活環境で炭酸ガス削減にどう係わるかなどを一緒に考えてみたいと思います。

|

教員:

伊藤 雄三(元北海道大学情報科学研究科) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 工学/情報, 工学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

…常夏の島…

|

トリニダード トバゴ共和国はカリブ海列島の南端に位置し、2つの主な島から成ります。

1492年のコロンブス到着に始まる植民の歴史で、トリニダード トバゴは主にアフリカ系 及び、インド系住民が創り上げました。

住民の系譜のこの二重性によって、食文化・音楽そして文化そのものがなお、それぞれに独自性を保ち、かつ 絡み合ってひとつの独特のものを作り上げています。(スチールパンやカリプソ、ソカ、リンボなど。) 豊かな天然資源とマンパワーによって、トリニダード トバゴは、この地域の発展の推進力となっています。

|

教員:

Roshan Mahabir (医学研究科) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 文学部, 歴史/民俗, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

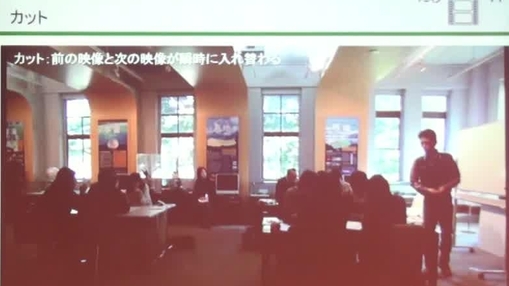

博物館には、数多くの標本があります。しかし、それらの標本を見ているだけでは、その価値を知ることは難しく、パネルにある説明文や写真、モニターに映し出される映像など標本を補完するツールのおかげで気づきや標本の見方を知り、理解することができます。特に、自然や産業、文化遺産など実物展示が難しい場合や標本が見つかった当時の状況、人の肉声を紹介するインタビューなどでは映像の持つ特性が発揮されます。今回のセミナーでは、博物館の中での映像とはどのような役割があるのか、どのように作られているのか一緒に考えていきたいと思います。

|

教員:

藤田 良治(オープンエデュケーションセンター) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 文学/思想/言語, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

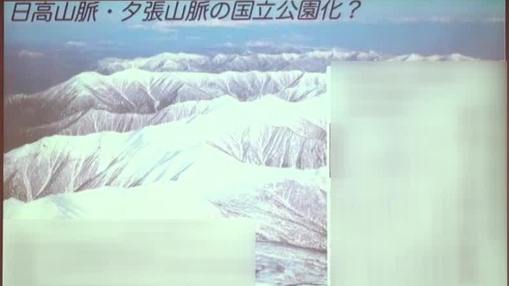

「動かざること山の如し」という言葉がありますが、一方では「桑田変じて滄海となる」という言葉もあります。地球の年齢(46億年)の時間スケールで見ますと、地球表層部(深部も)は常に千変万化しており、山が海になるどころか大陸が移動し、互いに衝突もします。北海道の背骨といわれる日高山脈では、地球の内部や地表で起こるいろいろな出来事(地殻変動)がよく観察できます。また、隆起した山脈は「出る杭は打たれる」の喩えのように、風雨により侵食されます。講演では、日高山脈を例に山脈の生い立ちの一例を紹介するともに、山脈ができたことによる影響についてもお話しします。

|

教員:

在田 一則(総合博物館) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

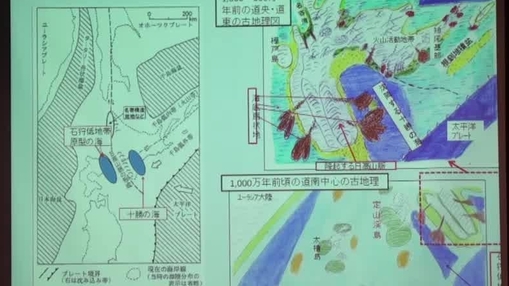

~北の都の一千万年史~

|

札幌の中心部は豊平川の扇状地の上に成り立っていますが、豊平川とその流域は「命をつなぐ水」、「憩いの緑」、建築用の石材、鉱物資源(豊羽鉱山)など、明治期以来、札幌市・市民に多大な恩恵をもたらしてきました。鉱物資源・温泉・地震・カイギュウ化石などに関連して、自らの足・手・眼で直接確かめた地学的データを基にしながら、豊平川流域の地質を明らかにし、一千数百万年前までの地史を語ります。合わせて、直下型地震の発生や地震動で問題となる札幌の地下構造・地盤の成り立ちについて解説します。

|

教員:

岡 孝雄(アースサイエンス株式会社) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~サッポロカイギュウと賑やかな仲間たち~

|

人類が登場するはるか以前の札幌の歴史は、地下の地層に閉じ込められています。その世界を垣間見せてくれるのぞき窓となるのが、地表を削り地層を露わにしてくれる日本有数の急流豊平川です。 2003年、豊平川の中流域(小金湯)からカイギュウという大きな動物の化石が発掘され北太平洋に生息した大型のカイギュウ類の進化と系統を明らかにしました。豊平川からはその後も次々と新たな化石が発見され、札幌の海の時代とそこに生きた仲間たちの姿を明かにしつつあります。

|

教員:

古澤 仁(札幌市博物館活動センター) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

※学内限定

|

本授業は、北大を卒業し社会の各分野で活躍する方々を講師としてお招きし、学生時代から現在までの体験談などを話していただくが、これらを通じて、大学生活のあり方や将来のキャリアについて自ら考える能力を育成する。

|

教員:

亀野 淳(北海道大学高等教育機能開発総合センター )、 木村 純(北海道大学高等教育機能開発総合センター )、 三上 直之(北海道大学高等教育機能開発総合センター ) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 学部横断型プログラム, 教育/学習 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

Introducing Englandシリーズの続編(Cotswolds)です。

|

教員:

土永 孝 (メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 鈴木 志のぶ (メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 奥 聡 (メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 外国語教育センター, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

Philip Seatonによる新ビデオ講義シリーズ”Academic Writing” seriesです。

この課題のビデオはlong passages(長い文章)を聞き取るための教材です。ビデオを見る前に、例として遣われているEssayや論文をダウンロードしてください。

なお、このビデオで論じられていることがあてはまるのは英語論文だけではありません。学問の世界で書かれる論文、レポートなら、言語を問わず、ここで述べられている基本的ルールが適用されるものと考えておくのがよいでしょう。

|

教員:

土永 孝 (メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 鈴木 志のぶ (メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 奥 聡 (メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 外国語教育センター, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

Philip Seatonによる”Presentations” seriesです。Presentations (1)を学習してからPresentations (2)に進んでください。

|

教員:

土永 孝 (メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 鈴木 志のぶ (メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 奥 聡 (メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 外国語教育センター, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

このレクチャーシリーズでは、英語音の特徴を日本語音の特徴と比較しながら、両者の違いに「気づき」、理解することを目指します。英語の発音や聞き取りの力をつけるための基本的なヒントをたくさん紹介します。

作成は奥聡とPhilip Seaton、Thomas Jaquesです。

|

教員:

土永 孝(メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 河合 剛(メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 鈴木 志のぶ(メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 奥 聡(メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 外国語教育センター, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

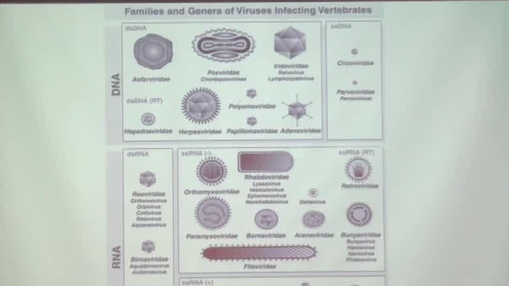

鳥、ブタ、そしてパンデミックインフルエンザ騒動を斬る

|

10月31日(日)には、人獣共通感染症リサーチセンター長である喜田宏教授が「鳥、ブタ、そしてパンデミックインフルエンザ騒動を斬る」と題した講演を行いました。約60名の一般市民の方々のご参加を頂き、講演終了後には、稚内大沼のカモ糞から分離された高病原性鳥インフルエンザウイルスをはじめ、ワクチン、新型インフルエンザウイルス等、多岐にわたる質問があり、喜田教授が回答しています。

|

教員:

喜田 宏(獣医学研究科) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 人獣共通感染症リサーチセンター, 公開講座でさがす, 医学/保健学, 医学部, 医学院/医理工学院/医学研究院, 獣医学, 獣医学研究科, 獣医学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~統合科学実験展示~

|

インフルエンザやエボラ出血熱といった人獣共通感染症の研究に使われる最先端設備を北海道大学博物館内に展示し、パネル、ビデオ、模型、顕微鏡観察や実験体験を通じ、研究内容を一般市民の方々に学んで頂きました。人獣共通感染症の発生や流行を食い止めるには、医学、獣医学、薬学、工学、理学といった分野が合わさって、新しい研究と教育を行うことが重要です。この新しい科学のあり方を「統合科学」と位置づけ、展示ではその本質に迫りました。下記映像では、北海道大学の研究者が、人獣共通感染症の研究に対するそれぞれの思いを語ります。

|

教員:

喜田 宏(獣医学研究科)、高田 礼人(人獣共通感染症リサーチセンター)、三浦 信明(先端生命科学院) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 人獣共通感染症リサーチセンター, 公開講座でさがす, 医学/保健学, 医学部, 医学院/医理工学院/医学研究院, 獣医学, 獣医学研究科, 獣医学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

-身近な環境と子供の健康-

|

「北海道大学学術交流会館 」で開催された「みんなで考えよう -身近な環境と子供の健康- 」の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

宮下 ちひろ(環境健康科学研究教育センター) 、荒木 敦子(環境健康科学研究教育センター) 、矢野 公一(札幌市保健福祉局) 、水上 尚典(医学研究科) 、岸 玲子(北海道大学環境健康科学研究教育センター) 、川口 明人(教育学研究院)、齋藤 健(保健科学研究院) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 保健科学院/保健科学研究院, 公開講座でさがす, 医学/保健学, 医学部, 医学院/医理工学院/医学研究院, 国際広報メディア・観光学院/メディア・コミュニケーション研究院, 教育/学習, 環境健康科学研究教育センター, 環境科学院/地球環境科学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

サステナビリティ水産学の理論と実践

|

サケやイワシ、マグロといった水産資源を、世界の人々が未来ずっと食べていくには、どうしたらよいのか考えます。水産生物が漁獲されてから食卓にあがるまでの間に、どれくらい環境へ影響を与えたのかを示す、フード・マイレージ、エコラベル、食料トレイサビリティ,養殖などを話題にします。海洋生態系の保全と水産食料の持続的な確保が同時に可能となるよう、学問と実践の両方を進める必要があります。

|

教員:

嵯峨 直恆(水産科学研究院)、帰山 雅秀(水産科学研究院)、Ussif Rashid Sumaila(The University of British Columbia) 、井田 徹治(共同通信社) 、永田 光博(北海道立総合研究機構) 、北田 修一(東京海洋大学) 、I Nyoman Rad... |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 公開講座でさがす, 水産学, 水産学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学学術交流会館 で開催された「崩壊する地球生態系を救えるのか?」の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

|

開講年:2010

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 公開講座でさがす, 環境科学院/地球環境科学研究院, 農学, 農学部, 農学院/農学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

地球温暖化を引き起こす二酸化炭素の排出量が少ない社会(低炭素社会)をアジアに実現させるための研究の成果を報告します。農村から出るバイオマス資源を、都市で使うエネルギーへ効率的に活用するシステムなど、農村と都市の連携のあり方について研究してきました。北海道や中国の事例を通じて見えてきた、エネルギーと物質のあるべき資源循環システムを紹介しつつ、アジアの将来シナリオについて意見交換します。

|

教員:

梅田 靖(大阪大学大学院工学研究科) 、小林 紀之(日本大学大学院法務研究科) 、春日 隆司 (下川町地域振興課) 、関根 嘉津幸(富良野市総務部市民環境課) 、大崎 満(北海道大学大学院農学研究院) 、田中 教幸(北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 工学院/工学研究院, 農学, 農学部, 農学院/農学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

持続可能な水産業への取り組み~日韓拠点大学交流から得たもの~

|

現在、地球規模での海洋環境の変化や過剰な漁獲が水産資源を減少させています。地球環境の保全と食糧の確保は人類に課せられた21世紀の課題であり、水産資源の持続的利用は水産学に課せられた使命です。水産資源の安定確保のためには、資源量の見積もりや海洋環境変化の把握が不可欠であり、さらに安心、安全な養殖、食品加工技術が求められています。環境へ与える負荷を最少にして、限りある資源を無駄なく、有効に利用する持続可能な水産業を考えます。

|

教員:

飯田 浩二 (水産科学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 水産学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

環境汚染問題から見たアジアの中の日本 -幾つかの事例から学ぶ-

|

アジアには先進国もあれば、発展途上国、極貧と呼ばれる国も存在します。また中国やインドのように巨大な人口を抱える国もあれば、モンゴルのように広大な国土にわずかな人口しか持たない国もあります。アジアは多様な国の集合だと言えるでしょう。そこで起こっている環境汚染も様々であり、汚染を調べることでその国の特徴が見えることがあります。幾つかの例を示しながら、環境汚染問題からみたアジアの中の日本について考えましょう。

|

教員:

田中 俊逸 (地球環境科学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 理学/自然科学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

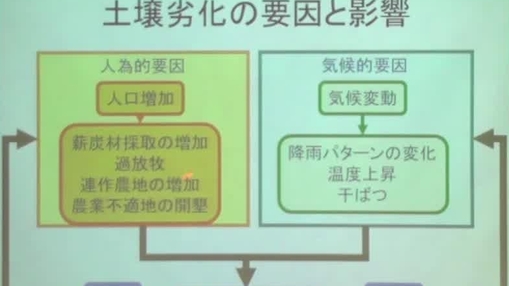

土─地球の皮膚─を守る農業

|

地球表面を取り巻く土の平均の厚さは18cm、地球半径の3500万分の1でしかありません。その10%を使って食料を生産しています。しかし、20世紀に入り世界中でつぎつぎと土壌劣化が顕在化し、食料生産への影響のみならず、土壌侵食、砂漠化、塩類化、アルカリ化、酸性化、土壌踏圧など環境への影響が懸念されています。自然の土の生成をみながら、土を守り環境を守る農業を考えます。

|

教員:

波多野 隆介(農業研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

中国が大国化の一途をたどる一方で、日本は“空白の20年”を総決算するような東日本大震災に見舞われました。日中関係はこれからどうなるのでしょう? 北海道にとって、中国はどのような存在になるのでしょうか? 北海道経済の現状や中国の動向とりわけ中国の政治、社会の動向を踏まえながら考えます。

|

教員:

高井 潔司 (メディア・コミュニケーション研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |